Hyperdecanting: ma insomma, sì o no?

Hyperdecanting… ma perché?

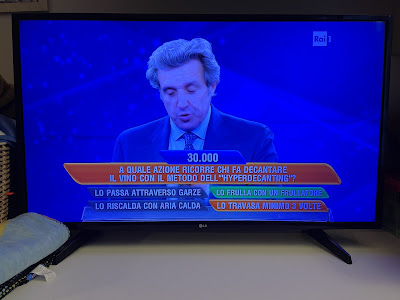

Era partita come una domenica sera qualunque: 19:30 circa e voglia di muovere un muscolo pari a zero. Siedo sul divano guardando L’Eredità (ma beati voi che avete voglia di una vita sociale più attiva; io sono un ometto semplice, punto al risparmio dei battiti cardiaci e la sera mi guardo L’Eredità). Arriva la domanda “a quale azione ricorre chi fa decantare il vino con il metodo dell’”hyperdecanting”?’ e il buon Flavio Insinna snocciola le 4 opzioni:

• Lo passa attraverso garze

• Lo frulla con un frullatore

• Lo riscalda con aria calda

• Lo travasa minimo tre volte

Ok, domanda sul vino, non so la risposta ma proviamo a ragionarci: la prima è una semplice filtrazione, quindi no; la terza è oscenamente impossibile; la quarta potrebbe essere plausibile, mentre la seconda, penso, è roba da malati di mente.

Vi risparmio righe di suspense: la risposta esatta era la seconda.

Al disvelamento della risposta corretta m’è partito dalla punta dei polmoni un sonoro “MA CHE SO’ SCEMI?!”. Mia figlia, due anni, mi ha guardato come uno storico dell’arte guarderebbe uno che, di fronte alla Crocifissione di san Pietro del Caravaggio, bofonchiasse “caruccio questo quadro”. Povera bimba, lei non può capire.

Anni di nozioni tramandate solennemente dai più saggi ai discenti, in cui l’ammonimento era “il vino è materia viva, e va sì rispettato: urge adunque evitare qualsivoglia molestia tellurica al prezioso liquido, sia nei trasporti che nella conservazione”. Anni ad apprendere come il decanter non facesse proprio bene al vino, che un’ossigenazione troppo violenta sfibra i vini più invecchiati, che la cantina non deve confinare con i binari della Metro A altrimenti il vino si stressa, che niente di meno per gli scaffali deve essere usato il legno, poiché assorbe meglio le vibrazioni al contrario di plastica, ferro e mattoname vario. E ora ce ne usciamo con il frappé di Cabernet?

|

| Una foto del sottoscritto al momento della risposta |

Il tradizionalista annidato in me è ovviamente disgustato da cotanto affronto alla bevanda eletta. Ma ho pur sempre una formazione scientifica; inoltre devo ammetterlo, anche se con un brivido: dopo il ribrezzo iniziale mi sono chiesto “e se fosse vero? E se il vino davvero ne uscisse migliorato?”.

Prima di tutto un minimo di ricerca: chi l’ha messa in giro ‘sta roba? Gli anglosassoni, e come ti sbagli. La pratica sarebbe stata codificata negli anni 2000 da Nathan Myhrvold, un seattleite precedentemente CTO presso Microsoft ed oggi cuoco e co-autore di Modernist Cuisine, un’enciclopedia della cucina del 3000 [link informativo]. E mi sembra pacifico che uno con le lettere del cognome passate per un frullatore volesse riservare stessa sorte al vino.

La teoria alla base della pratica è piuttosto immediata: il vino con l’aria migliora, vero? Si apre, i tannini smussano le loro asperità, diventa più facile da bere; perché mai dovremmo aspettare dei lunghi minuti in attesa dei capricci della natura, quando con 30 secondi di frullatore, aumentando esponenzialmente il contatto tra vino ed aria, otteniamo un risultato perfino migliore (dicono loro)? Il trattamento speciale migliorerebbe il gusto dei cheap wines, mentre non viene caldeggiato per vini di un certo livello. Sfido: trovatemi voi uno che maltratti in questo modo uno Château Haut-Brion e vada in giro a vantarsene; come guidare una Ferrari sullo sterrato: certo che puoi farlo, ma perché mai dovresti volerlo?

Il fatto che la tecnica provenga dalla cultura anglofona dà ancora una volta la misura di come noi, vecchio mondo, consideriamo il vino sacro ed intoccabile; per loro è solo una bevanda, dunque che male c’è a sperimentare? Io trovo che non abbiano affatto torto. Certo, frullare un Syrah resta sempre un crimine per me, ma comprendo la loro visione: nessuna innovazione è nata restando fermi. Questo sempre se ci si ricorda che sperimentando si possono anche prendere delle sontuose quaglie, o peggio: Franz Reichelt, che nel 1912 volle sperimentare il suo giaccone-paracadute lanciandosi dalla Tour Eiffel, ottenne solo una ripresa della sua morte e l’imperituro titolo di ”scemo”. Poveraccio.

In conclusione, poiché prima di dire che una cosa non ci piace dobbiamo quantomeno assaggiarla, sacrificherò qualche cl di vino per la causa, frullandolo malamente e cercando di capire cosa accade, in positivo e in negativo. Attendete fiduciosi.

Casale del Giglio – Lazio Bianco IGT “Antinoo” 2019

Io, o non c’ho mai capito niente, ed è verosimile, o lo faccio apposta. Boh. Non scrivo qui da mesi (eh, la vita signora mia, sa…) e come ti rientro? Con un vino di Casale del Giglio. Nel 2022. E allora lo vedi che sono io?

“Vabbè, ma che c’è di male a bere un vino di Casale del Giglio?” si domanderanno alcuni di voi. Teneri innocenti. Allora, proviamo a fare una cosa difficile, tipo un backflip sul ghiaccio alla Surya Bonaly: riassumiamo in poche righe 40 anni di tendenze enofile in Italia.

Cominciamo dal 1986 e dallo scandalo del vino al metanolo (ne ho già parlato qui, quo e qua). Il vino italiano ha un sussulto e sceglie l’evoluzione: vigna e cantina diventano più tecnologiche, mettendo nel mirino il bersaglio ‘qualità’. Al contempo girava voce che il pollice dritto di un avvocato americano sul proprio vino avrebbe fatto da agente lievitante per le vendite. L’avvocato, al secolo Robert Parker, era diventato famoso per aver battezzato da sacerdote solista l’annata 1982 a Bordeaux come magnifica. Da allora un giudizio sopra i 95 punti del Wine Advocate fa miagolare di gioia le cantine. Un effetto simile, casalingo, lo si otteneva alla cattura dei tre bicchieri della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, prima edizione targata 1988. E come rendere indulgenti naso e palato dei critici? Pulizia, concentrazione e intensità gustativa, non come i vecchi vini dei contadini, scialbi e smilzi. Come ottenere tutto ciò? Igiene in cantina, lieviti selezionati e barriques.

Va da sé che per un bel periodo si è barricato anche il Gatorade. Tuttavia, negli anni a seguire il tecnicismo esasperato avrebbe suscitato in molti la nostalgia di un vino passato, sincero e spontaneo. Giovani vignaioli rilevarono le vigne dei nonni per provare a fare vino secondo una nuova coscienza, una nuova filosofia. Esplose così negli anni 2000 il fenomeno del vino naturale, con l’intervento dell’uomo limitato magari alla potatura e all’esclusivo trasporto delle uve in cantina, e stop.

Arriviamo ad oggi, dove il vino naturale da nucleo di resistenza e rivoluzione è diventato moda e marketing, con tutto ciò che ne consegue: grandi cantine che cavalcano l’hype producendo bianchi macerati, affinati in anfora, senza solfiti aggiunti, etc., vignaioli improvvisati che imbottigliano aceto frizzante spacciandolo per vino di territorio ed ultras di questa corrente enofila, che se poco poco sei entrato in cantina più di una volta a settimana il tuo vino non lo vogliono neanche per sfumarci il polpettone.

E qui ci ricolleghiamo a Casale del Giglio, intuendo come non sia certo di gradimento dei detti ultras: è una cantina perfettamente convenzionale, coltiva uve internazionali e produce una milionata di bottiglie l’anno. Per dei lustri è stato il biglietto da visita del Lazio nelle carte dei vini romane ed italiche, con l’eccezione di poche altre bottiglie (non aziende, bottiglie). E finché la corrente era quella dei vini ben pettinati nessuno ha avuto da ridire: fosse esistito Instagram ai tempi sai i reel con le secchiate di Mater Matuta tirate addosso? Con l’avvento dello spontaneismo enologico, Casale del Giglio è assurto a simbolo del vino industriale, costruito, il male insomma. Esagero? E allora andatevi a rivedere le dolci paroline che ha riservato loro Jonathan Nossiter su GQ 10 anni fa (LINK su Percorsi di Vino di Andrea Petrini). Fortunatamente questa ‘battaglia’ ha perso lo slancio iniziale, ma comunque difficilmente oggi vedrete nel vostro feed wine-influencer che si immortalano brandendo un calice di Satrico.

Io invece sono totalmente sprovvisto di senso pratico, e me ne esco con l’“Antinoo” 2019, un blend di 2/3 chardonnay e 1/3 viognier affinato in tonneaux e barriques. Ed andando subito al sodo, sapete che c’è? È buono. Ho speso 15 € in enoteca e ho bevuto un vino buono. Magari non emozionante (nota: le emozioni sono soggettive), magari non un ‘vino buono’ per come lo intende Sandro Sangiorgi, ma indubbiamente piacevole da bere, non pernicioso. La giusta maturità della frutta (pera, pesca e papaya), una bella nota iodata, nocciole tostate, cenni di origano, buccia di limone e miele, ed in bocca una decisa sapidità, un piacevole allungo e la giusta intensità gustativa, con ritorni tostati ed agrumati in fin di bocca. Piacevole e non invadente, nulla da eccepire.

“Eh, ma è un vino convenzionale, usano prodotti chimici”. Premesso che per avere la mia attenzione dovete far vostro il concetto che ogni sostanza è chimica, diciamo che roba tipo il solfato di rame e lo zolfo non è che siano acqua fresca per uomini e terreni (e il biologico li consente).

“Eh, ma non ha la sincerità di un vino naturale”. Sincerità, che parola abusata in campo enologico (e anche qui l’oggettività del concetto la si vede col drone). Confesso che vengo da mesi in cui ho assaggiato molti vini, la maggior parte dei quali naturali, volendo anche ‘vini sinceri’. Vini che tutto mi hanno lasciato tranne la voglia di berli nuovamente. Vini che ho pagato quanto se non più di questo Antinoo. E restando sulla sincerità, se un tizio vi dicesse la verità ma in modo brusco, scontroso e maleducato, certamente sarebbe sincero, altrettanto sarebbe stronzo.

“Eh, ma il gusto è omologato, non è territoriale”. Se bevo uno chardonnay/viognier prodotto su suolo sabbioso ed ex paludoso di Aprilia non vado certo a cercare il territorio. Inoltre, sfugge a molti che l’80% dei consumatori di vino (e mi tengo stretto) ignora totalmente il concetto di territorialità e cerca solo un vino che appaghi il proprio gusto? Ed è sbagliato questo? Ci piace talmente tanto ‘sta bevanda qui, ne abbiamo letto, abbiamo studiato, ci accapigliamo per essa (beati voi che potete farlo senza le pinzette), ma ignoriamo l’elefante nella stanza: la maggior parte dei bevitori di vino se ne frega di terroir, fermentazioni spontanee ed affinamenti sur lie. Queste persone vogliono solo e legittimamente bere del vino privo di difetti, che gli lasci un buon ricordo e che non costi come un paio di Air Jordan usate dal medesimo bipede volante. E Casale del Giglio a loro si rivolge, e nessuno può dire sia sbagliato.

Ribadisco: la qualità principale di un vino sta nella piacevolezza nel berlo (unita all’assenza di difetti, ma quella più che una qualità è proprio un requisito minimo). La naturalità, i lieviti indigeni, la conduzione biodinamica sono degli enormi valori aggiunti, ma solo se il punto di partenza è che il vino sia esente da difetti e piacevole da bere.

E ora che ho minato la mia prestigiosa reputazione vi saluto e ci risentiamo tra altri cinque mesi!